D-プロリン(D-Pro)

本コラム「D-アミノ酸について」では、D-アミノ酸とはどんな物質か、どのようなものに含まれていて、どのように分析/製造されるのかなどについて、14回にわたってお伝えしてまいりました。15回目からは各D-アミノ酸の生体内の分布や生理学的意義など、D-アミノ酸1つずつに焦点をあててご紹介しています。

各D-アミノ酸紹介の第6弾、今回は、D-プロリン(D-Pro)です。

| アミノ酸 | 分子量 | 略号 | 側鎖(R) | |

|---|---|---|---|---|

|

プロリン (proline) |

115.13 | Pro | P |  |

MolViewにて作成

タンパク質を構成するアミノ酸は第一級アミンですが、プロリンは唯一例外で第二級アミン(アンモニアの3つある水素原子のうち、2個がアルキル基またはアリール基に置換したアミン)に分類されます。L体のProはコラーゲンの合成促進、角質層の保湿作用といった生理機能も持っています。またヒドロキシプロリンという形でコラーゲンに多く含まれています。

ではD体のProはどのような作用を有しているのでしょうか。D-Proに関する2つの調査研究をご紹介したいと思います。

認知機能を評価する指標として

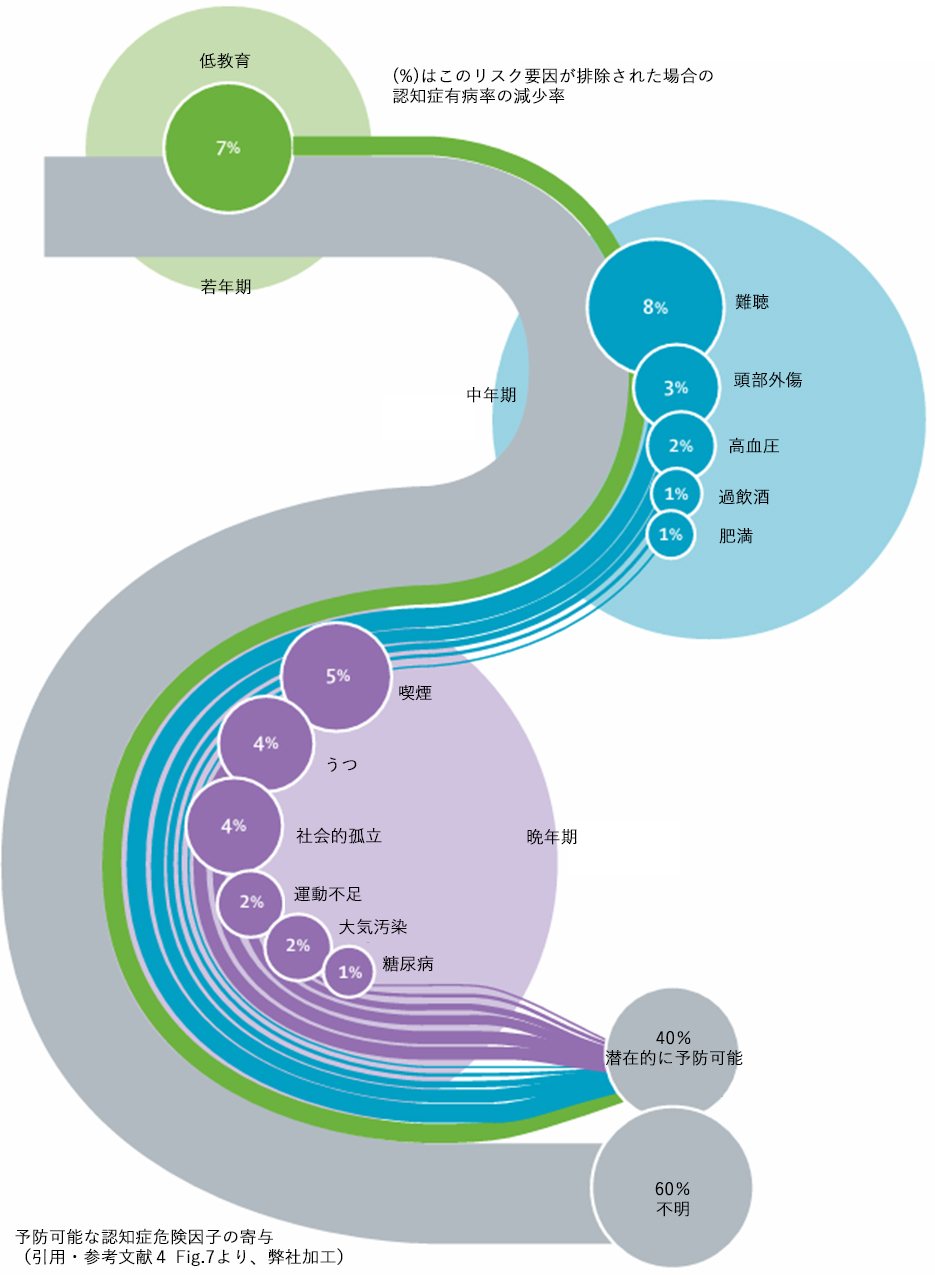

国内外を問わず、高齢化に伴って認知症患者は年々増加しています。認知症に関する政府の取組では、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」といった「認知症予防」を、5つある施策の柱の一つとしています。この予防の観点には、一次予防としての「認知症の発症遅延や発症リスク低減」、三次予防としての「重症化予防、機能維持、行動・心理症状の予防・対応」とともに、二次予防としての「早期発見・早期対応」が含まれています。

この「早期発見・早期対応」に関しては、大がかりな設備が必要な検査や侵襲性の高い検査、高額な検査を行なう前に、血液検査のような簡便な方法で認知症を早期にスクリーニングできる方法が求められています。

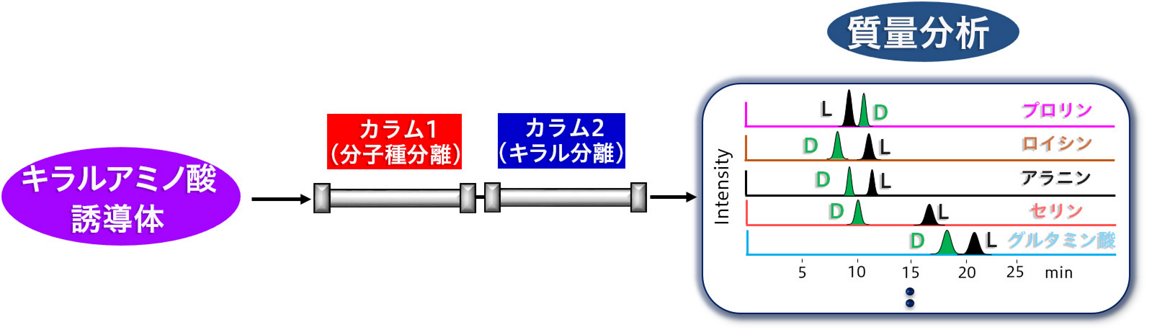

D-アミノ酸はさまざまな疾病や老化などと関連することも報告され、世界的に注目を集めつつあった中、血液中のD-アミノ酸と認知機能との関係に焦点を当て、血中遊離D-アミノ酸を迅速・高感度に一斉解析する技術「Chiral tandem LC-MS/MS systems(キラルタンデム液体クロマトグラフ質量分析システム)」が花王(株)によって開発されました。D-アミノ酸の分析方法につきましては当コラムでいくつかご紹介しておりますが、この開発された技術は「D-アミノ酸の分析方法 その2」編でお伝えした、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)をベースとした分析方法です。

このシステムは、一次元目にカチオン(陽イオン)型キラルカラムで分子種分離を行い、二次元目に両イオン性のキラルカラムでキラル分離を実現しています。この方法ではカラムに流す溶媒(移動相)をメタノールに統一することができたため、カラム間の流路切り替えバルブが不要となり、2本のキラルカラムを直列に(=タンデム)連結した、独自のキラルアミノ酸一斉分析技術となっています。

当時、数時間が必要であったD-アミノ酸種の一斉測定を20分程度で行えるようになり、この技術を用いて認知機能の評価指標探索が行われました。

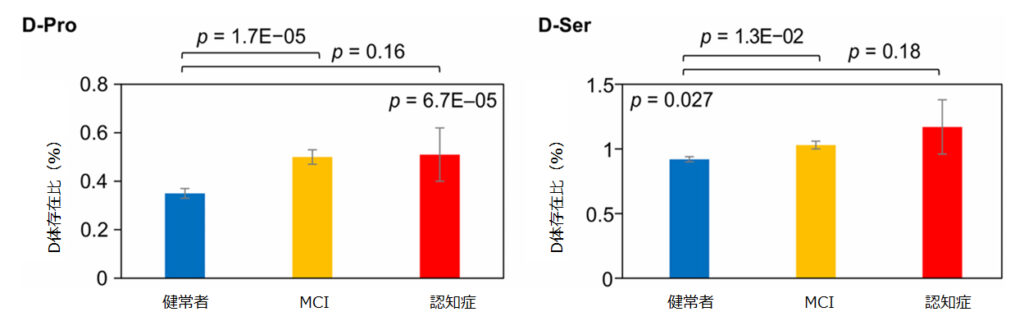

東京都健康長寿医療センターの横断コホート研究(65歳以上の高齢女性対象)に参画し、健常者・軽度認知障害(MCI)の疑いのある方・認知症の疑いのある方、あわせて305名における血中のD-アミノ酸の一斉解析を行い、認知機能との関連が調べられました。

その結果、認知機能が低下気味の方(MCI・認知症の疑いのある方)では、血中アミノ酸のD体存在比(%:D/(D+L)×100)が上昇していることを確認。特に血中D-ProおよびD-セリン(D-Ser)の存在比が認知機能の評価指標として有用であることを見出しました。ちなみに、全血球計算で得られた血液成分を判定したところ、3つのグループ間で、主な血液成分に有意差は認められませんでした。

侵襲性の低い血液検査を用いることでアルツハイマー型認知症の早期診断が可能になるかもしれないと多くの期待が寄せられています。

花王株式会社はまた、株式会社島津製作所、協同乳業株式会社、山口県、山口市、山口大学との6者協働で、高齢者の健康づくり等をテーマとした地域コホート研究に取り組んでいます。山口市阿知須地域を実証場所として、現在認知症やフレイル(虚弱)状態ではない75~83歳の地域在住高齢者を対象に、高齢者の介護予防、加齢性疾患の抑制効果、生活習慣病と腸内フローラとの関連性などをテーマとしています。この研究の中で、花王は上でご紹介しましたD-アミノ酸による認知機能評価を、島津製作所は血中アミロイドβによる認知症リスク判定を、協同乳業はヨーグルト摂取でのポリアミン産生による健康寿命延伸評価を実施するとのことです。

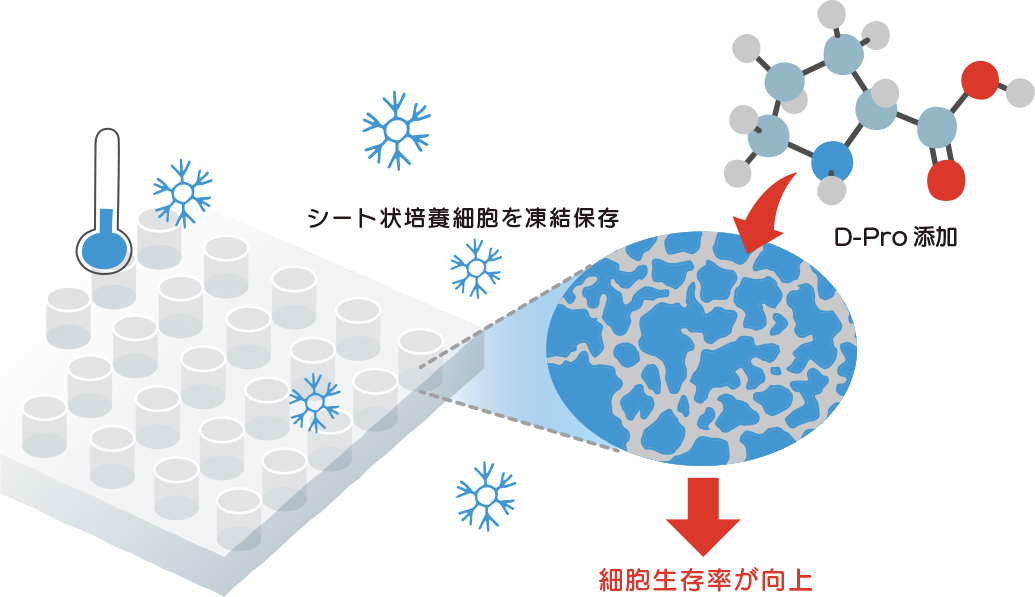

シート状培養細胞の凍結保存

再生医療や細胞治療の進歩に伴い、培養細胞の凍結保存技術の重要性はますます高まっています。細胞の凍結技術は研究が盛んにおこなわれており、技術は日々進化しています。

信州大学の秋山佳丈教授らはインクジェット技術で細胞を微小な液滴中に入れ、瞬間的に凍結することで、凍結保護剤フリーで細胞を凍結保存することに世界で初めて成功しました。

山口大学の白澤文吾教授らは産業機械装置メーカーの古賀産業と共同して、水分を保った冷気で対象物を立体的に包み込むように急速冷凍する独自の冷凍技術、「3Dフリーザー」を利用した細胞シートの冷凍装置を開発しました。DMSOを含有している細胞保存液を用いた場合、解凍24時間後の細胞生存率は約80%と、既存の再生医療向けフリーザーに比べて飛躍的に向上させることができたとのことです。

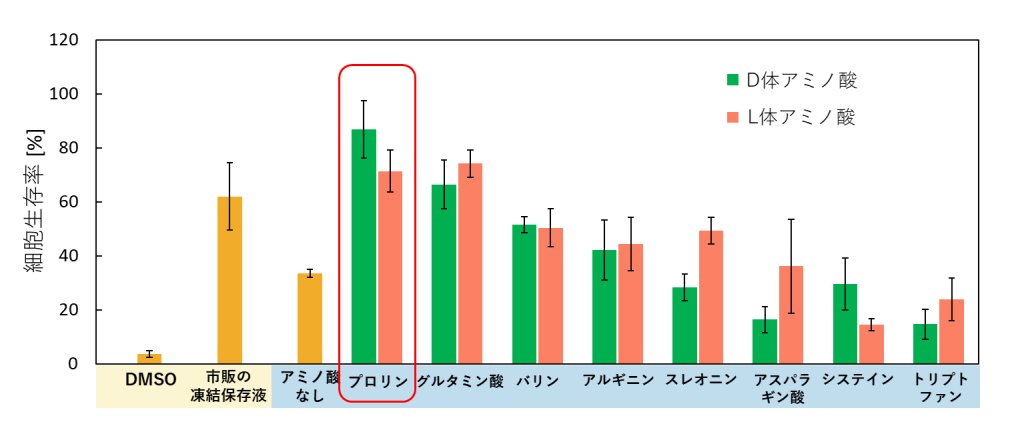

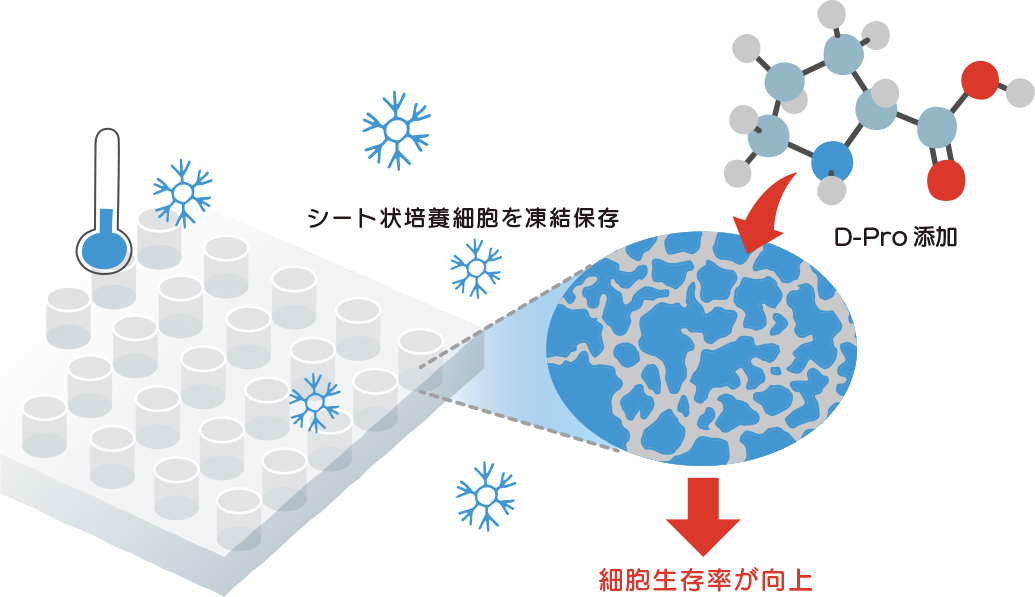

一部のL-アミノ酸については、シート状細胞の凍結保存に有用であることが報告されましたが、シート状の組織化された細胞に対するD-アミノ酸の凍結保護効果は調査されていませんでした。そこで神戸大学大学院、日油株式会社などからなる共同研究グループは、細胞を懸濁せずにマイクロプレート上でシート状に培養したHepG2細胞を用いて、D体およびL体の必須アミノ酸、および以前に報告された凍結保護剤の凍結保護効果を評価しました。その結果、D-Proは、二次元培養細胞に対して最も有効であり、市販の細胞凍結保存液よりも高い凍結保護効果を示しました。

(引用・参考文献7より引用)

凍結保存のメカニズムに関するさらなる研究により、D-Proが細胞の生存に不可欠な酵素を凍結による損傷から保護していることが示唆されました。

さらに、細胞凍結液に含まれる動物由来の成分を合成物に置換していき、最終的に動物由来成分フリーの、D-ProとジメチルスルホキシドおよびStemFitを組み合わせた2D培養細胞用の細胞凍結溶液が生成されました。

今回の研究成果により、比較的安価で単純な組成の凍結保存液によってシート状培養細胞を凍結保存することが可能になりました。さらに、動物由来成分を完全に除いたことにより、シート状の培養細胞を再生医療や細胞療法に用いても患者に免疫反応(副作用)が出にくくなると考えられます。

今回はD-プロリンを用いた、認知機能の評価とシート状培養細胞の凍結技術についてお伝えいたしました。

参考・引用文献

- 認知症に関する政府の取組について 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 令和3年8月25日(https://www.ncgg.go.jp/zaitakusuishin/ninchisho/documents/10-1.pdf)

- 認知機能の評価指標として血中D-アミノ酸が有用であることを発見 花王株式会社 プレスリリース 2020年02月28日

(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2020/20200228-002/) - Kimura, R.; Tsujimura, H.; Tsuchiya, M.; Soga, S.; Ota, N.; Tanaka, A.; Kim, H.: Scientific Reports, 10: 804 (2020).

- Gill Livingston, Jonathan Huntley, Andrew Sommerlad, David Ames, Clive Ballard, Sube Banerjee, et al.: Lancet, 396, 10248, 413-446 (2020).

- 花王、島津製作所、協同乳業、山口大学、山口市、山口県が協業 高齢者の健康づくり等をテーマにした地域コホート研究で提携 花王株式会社 プレスリリース 2020年8月19

(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2020/20200819-003/) - Kenta Morita, Tomoko Yashiro, Takashi Aoi, Ryutaro Imamura, Tomoyuki Ohtake, Norihiro Yoshizaki, Tatsuo Maruyama.: ACS Biomater. Sci. Eng., 10, 4, 2442–2450 (2024).

- 安価なアミノ酸を添加するだけでシート状に培養した細胞を凍結保存可能に 神戸大学プレスリリース 2024年4月9日

(http://www.eng.kobe-u.ac.jp/achievement/2024_04_09_7903.html) - Akiyama Y, Shinose M, Watanabe H, Yamada S, Kanda Y: Proc Natl Acad Sci USA, 116, 7738-7743 (2019).

- Watanabe H, Akiyama Y.: Cryobiology, 96, 12-18 (2020).

- Soichi Ike, Koji Ueno, Masashi Yanagihara, Takahiro Mizoguchi, Takasuke Harada, Kotaro Suehiro, Hiroshi Kurazumi, Ryo Suzuki, Tomoko Kondo, Tomoaki Murata, Bungo Shirasawa, Noriyasu Morikage, Kimikazu Hamano.: Am J Transl Res, 14, 6, 3879-3892 (2022).